宮城県:仙台市立桂小学校(小学3年生 36名)

テーマ:地域食である「笹かまぼこ」の伝統・文化の継承

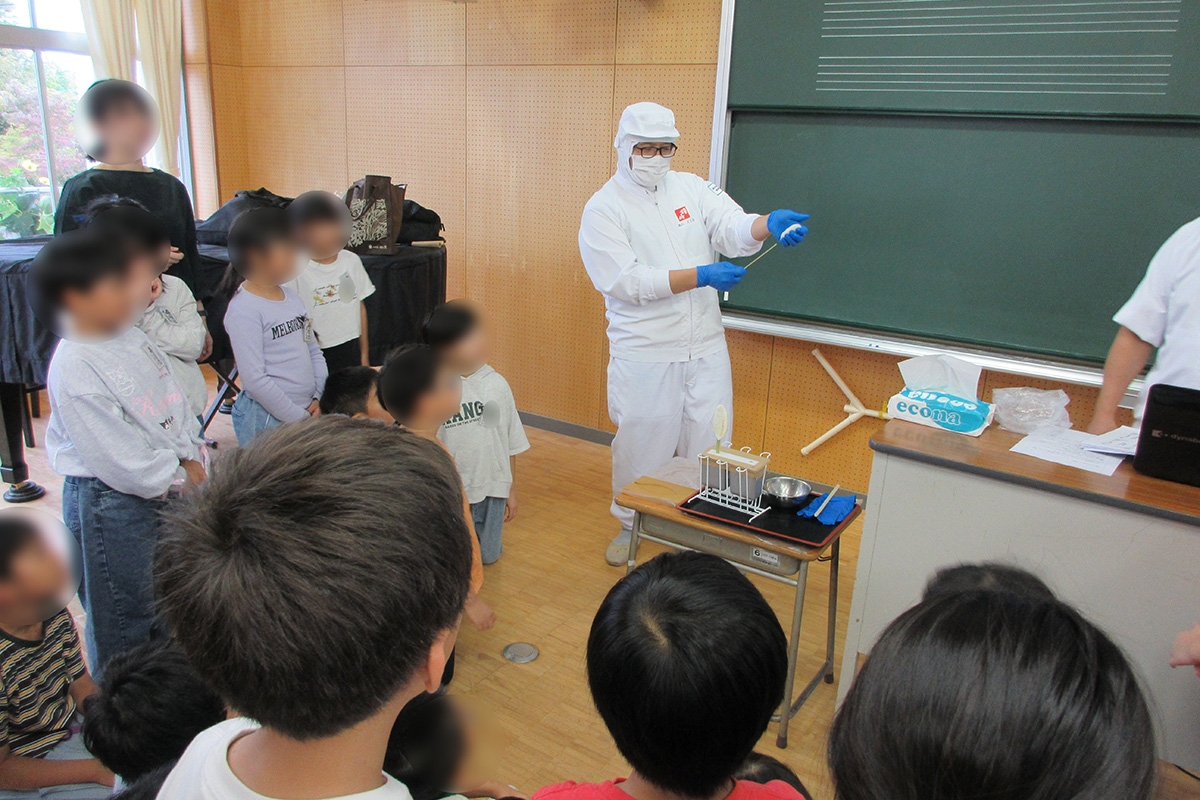

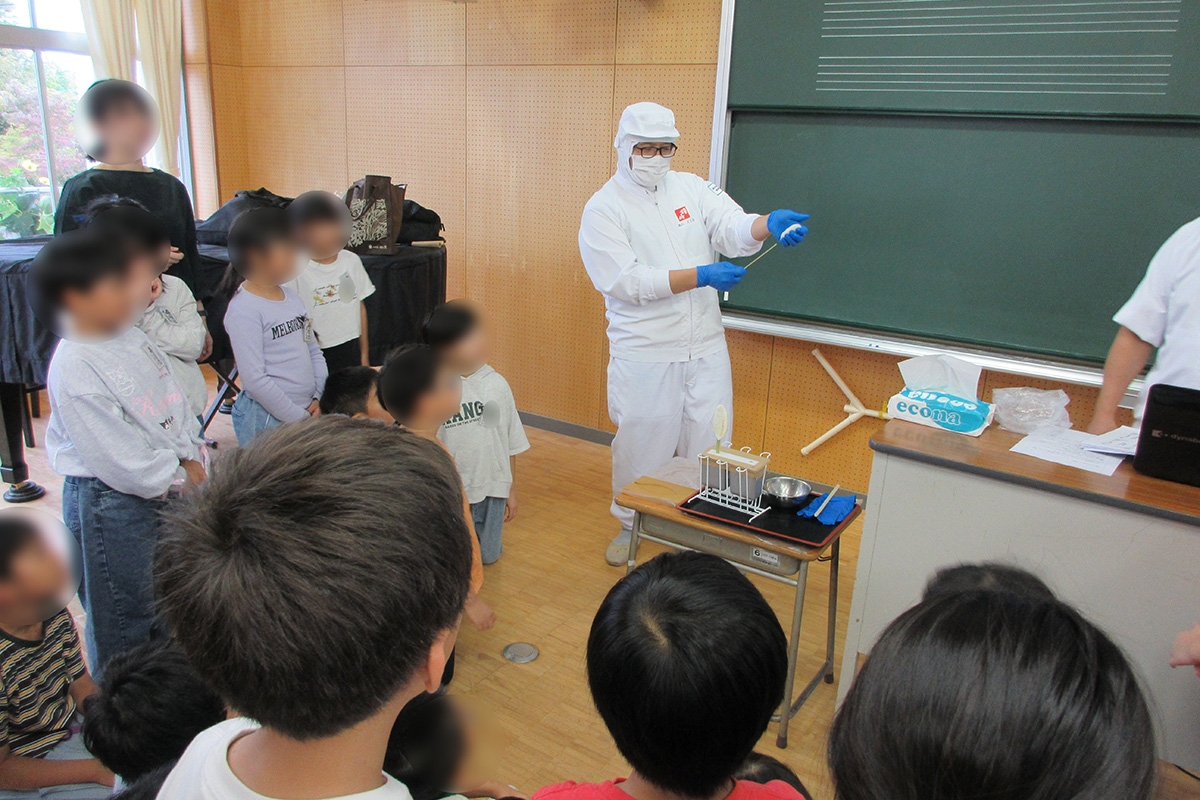

講 師:株式会社鐘崎

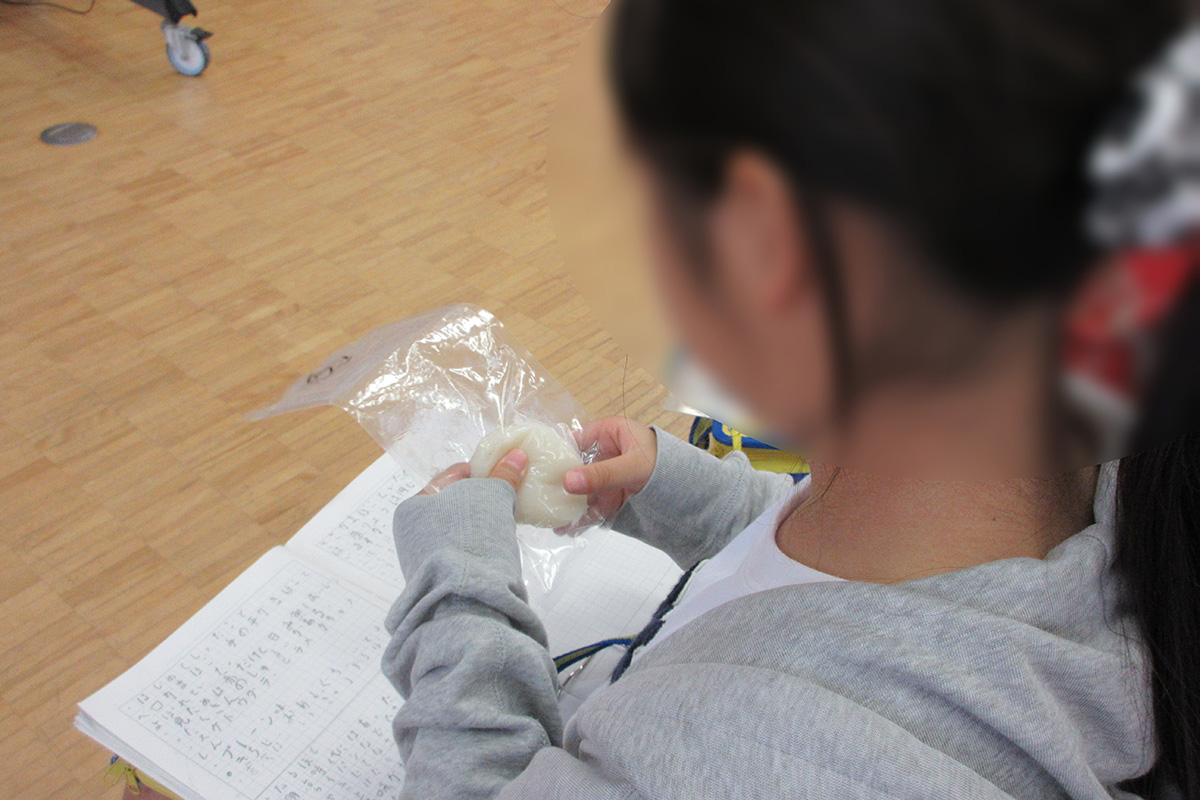

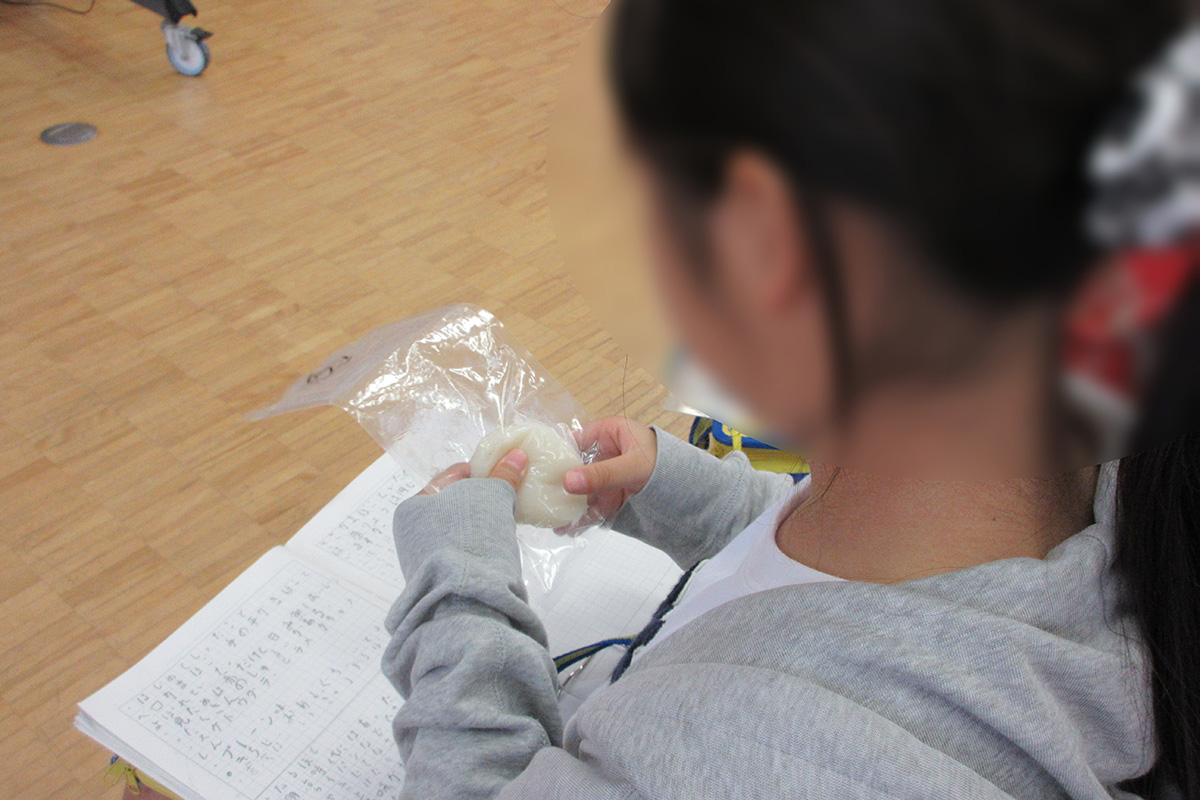

「笹かまぼこ」の歴史は、明治初期に獲れすぎた魚の利用と保存の為に、すり身を手のひらで叩いて成形したものが始まりで、仙台藩主伊達家の家紋「竹に雀」にちなんで「笹かまぼこ」と名付けられたことや、日本各地にいろいろなかまぼこの種類があることなどについて、クイズとスライドで楽しく学んだ。職人さんの手作業による成型工程の実演と、かまぼこの原料や製造工程(採肉・水さらし・擂潰・成形・加熱)、安心・安全に食べてもらうための工場での工夫(工場に入る前の手洗いの様子)について、動画や写真を交えながら理解した。かまぼこの「ぷりぷり」の秘密について、塩を入れる前のすり身と、塩を入れたあとのすり身に触ってみて、その違いを確認した。

感想

- 工場では朝の3時から作業していることや、かまぼこの作り方、かまぼこのぷりぷりした食感のひみつなど、工場で働いている人だからこそ聞けることをたくさんわかりやすく教えてくださって楽しかったです。とくに、安全第一でささかまぼこを作っていると聞いて、みんなに安全でおいしいかまぼこを食べてほしいんだなと思いました。

- 一番おどろいたことは、アレルギーがある人のために、たまごや小麦を使わないでかまぼこを作っていることです。アレルギーがある人でも、安全においしく食べれるのでうれしいと思いました。

- かまぼこの仲間は、ちくわだけだと思っていたけれど、ほかにも、はんぺん、さつまあげ、だてまきなども、ささかまぼこの仲間だと初めて知りました。

- 魚の肉にしおを入れるとぷりぷりになるということが分かりました。工場では手をしっかり洗わないとドアが開かないということに、とてもおどろきました。